中堅・中小企業のための管理職研修

1管理職育成のポイント

中堅・中小企業の体質を踏まえたプログラム設計

どんなに素晴らしい薬でも、体質に合わなければ効果は得られません。

時には、副作用を引き起こします。

研修プログラムにおいても同じことが言えます。

時間・予算をかけて実施しても、体質・実態にそぐわない研修では期待する効果は得られません。

具体的に言えば、大手企業で採用されている研修プログラムを、われわれ中堅・中小企業が導入しても、「前提」である管理職の状況が違うので狙い通りの結果が出ません。

では、われわれ中堅・中小企業の管理職は、どのような状況なのか?

わかりやすくするため、大手企業との比較をしながら、中堅・中小企業の管理職の状況を確認しましょう。

中堅・中小企業の管理職の実態

私どもの経験値ではありますが、大手企業と中堅・中小企業の管理職の違いを以下に示します。

① 「競争社会」と「消去法」

われわれ中堅・中小企業と大手企業との違いの一つに、競争状況が全く異なることが挙げられます。

大手は同期や入社期の近い社員の数が多く、ポストをめぐる争いが熾烈です。

一方、われわれは慢性的な人手不足です。昨今では若手を採用しようにも応募そのものがないような状況です。

結果、管理職のポストも競争どころか消去法で、どう考えても適任ではないものの、致し方なくマネジメントを任せざるを得ないケースも散見されます。

② 学習姿勢と量の違い

大手企業においては、われわれと比較して教育施策が充実しています。

新入社員研修はもちろん、3年目研修、監督職研修、新任管理職研修・・・などの階層別教育。

また、選抜形式・手上げ(立候補)形式で、特別に用意された教育プログラムも受講できます。

さらに、いわゆるカフェテリア方式で、数多くの研修から自身のニーズに沿ったものを選択できる仕組みを導入している企業が大半です。

また、競争が激しいゆえに、会社が用意したプログラム以外でも、自発的に個人的な時間・資金を使い学びを深めています。

中堅・中小企業においては、まず役職者研修を中心に、人数の問題で階層別研修を毎年実施することは困難です。

結果、10年以上、管理職研修を実施できていない企業も多くあり、同じ課長でも人によって管理職に求められる「役割認識」が乖離しているケースが多くみられます。

また、個人として自発的に学習することも少ないといえます。

大手企業の管理職と比較して、まず本を読む量が圧倒的に不足しています。

仕事柄、私どもはさまざまな学びの場に出向きますが、同業他社や大学などの教育機関を除けば、一般の事業会社において中堅・中小企業の参加者はほぼおられません。

100%近く大手企業の社員です。

③ 「経営寄り思考」と「一般社員寄り思考」

大手の管理職は、マネジメントに関する学びを自発的・継続的に行うことで視座が高まり、経営者寄りの思考が育まれていきます。

ジョブ・ローテーションといわれる部門・部署間異動が頻繁に行われます。

結果、さまざまな立場から物事を観ることで、多角的に問題・課題が考えられるようになります。

いわゆる「鳥の目」で全体を俯瞰して考え、動く経営者の発想が磨かれていきます。

中堅・中小企業においては人手不足でぎりぎりの人員で運営しています。

ジョブ・ローテーションを行う余裕はなかなかありません。

結果的に、同じ部門・部署・職種で長年業務を行う社員が大半を占める状況になります。

前述したように、マネジメントに関する学びの少なさと相まって、中堅・中小企業においては管理職の視座が高まりにくい状況です。

場合によっては、管理職というマネジメントの一翼を担う立場にあるにも関わらず、一般社員レベルの発言を繰り返して、経営陣を悩ませるようなケースも出てきます。

④ ロールモデルの多寡

階層別教育を中心とした教育システムの整備。自発的・継続的な学習姿勢。そして、熾烈な競争環境。

大手企業は、このような環境下で管理職に任命される人材、より上位のポストに就いていく人材は、客観的にみてモデルとなる人物が多く生まれていきます。

結果、多くの社員が優秀な上司と共に仕事を行うことにより、無意識レベルで「管理職のあるべき姿・目標レベル」が高まり、管理職を目指す社員の努力レベルが向上します。

いわば、優秀な管理職が良い管理職を育て、その管理職がまた優れた管理職をつくる・・・

といった善循環が働きやすい状況です。

われわれ中堅・中小企業は、良くも悪くもでありますが一人何役もこなす。経営陣と近い距離で仕事ができる。資源(予算・人員など)が少ないので創意工夫を図る。

こうしたことから、突然変異的に大手企業でもなかなか出てこないような管理職が生まれることはあります。

ただ、ある意味、自然発生的に生まれますので計算が立ちませんし、人数もかなり限られます。

管理職としての役割認識が統一されていない、バラバラの状況での属人的なマネジメントが展開されることが多く見受けられ、部下達もマネジメントに関する認識にバラツキが生まれていきます。

時には、人事異動が少ないゆえに、マネジメントが機能している職場をほぼ経験せずに役職に就き、プレイヤーとしては優秀であったものの、管理職としては機能しない人物も多く生まれてしまうことが起きます。

⑤ 部下力量

客観的に考えて、大手企業とわれわれ中堅・中小企業では、採用段階の選択範囲に大きな開きあります。

誤解を恐れず言えば、総合的にその時点で良い人材の過半は大手企業に行きます。

そして、ビジネスパーソンとして成長しやすい環境であるため、意識・技能ともに優れた人材が生まれやすくなります。

結果、大手企業の管理職は優秀な部下がいることから、プレイヤーとしての業務を行う比率を落としやすくなり、マネジメント業務に時間を割けることが多くなります。

中堅・中小企業は、質はもちろんですが数的にも望む人材がなかなか採用できません。

結果、仕事を任せられる人材が出てこないゆえに、自身がプレイヤー業務を多く担わなければならない状況に置かれます。

場合によっては、ほぼプレイヤーのある種の「名ばかり管理職」になっているような人もいます。

ここまで大手企業と中堅・中小企業の管理職の違いを述べてきましたが、この違いを踏まえ、われわれの実態、管理職の方々が置かれている状況や制約を押さえた研修プログラムを検討・推進することが不可欠です。

2「管理職研修」主要ラインナップ

以下の内容を個別事情に即してカスタムメイドして実施いたします。

-

管理者パフォーマンス向上プログラム

- 自社独自の「管理職」期待役割の策定~理解促進

- 自社管理者(課長層)に求められるマネジメント技術・見識学習

- アクション・ラーニング(学びの実践プログラム) など

-

360度リーダーシップ研修

- 多面(360度)評価アンケート実施:本人・上司・同僚・部下

- マインドセット改善プログラム(前期研修)

- 職場実践

- リフレクション&アクション(後期研修) など

-

ジュニアボード・プログラム(次世代リーダー育成プログラム)

- 外部環境変化予測(先行管理事項の探索)

- 歴史・現状分析(成長ドライバー:機能させるべき自社の強み)

- 中長期ビジョンもしくは戦略(既存事業深化・新規事業探索)策定

- 経営陣対話~検討事項の推進 など

-

チーム・マネジメント力強化プログラム

- チームを「創る」リーダーとチームを「壊す」リーダーの違い

- チーム・マネジメントに求められる要素とリーダーのスキル

- チーム・マネジメント力強化計画の策定~PDCA推進検討

- CAPミーティングの実施 など

-

結節点機能向上プログラム

- 成功の循環モデル解説

- インテグレーション・ワーク(上位者との未来・現状課題対話)

- 自部門・自部署の課題言語化~全体共有~連携検討ワーク

- 部下への方針浸透策検討 など

3「管理職研修」を成功に導くために

Ⅰあるべき姿を明確に認識させることで問題意識を養う

人は健全な問題意識をもつことで、現状を変える動機付けがなされ、成長・進化につながる行動をとります。

では、健全な問題意識を醸成するには何が必要か?

まず、この「問題」の定義から確認しましょう。

「問題」には、『目標(あるべき姿)と現状のギャップ(差)であり、解決を要する事柄』という定義があります。

シンプルな例えで確認すると、ある営業パーソンが、顧客訪問のアポイントを10時にとっていましたが、間に合わず10時30分になりました。当然、彼は問題を感じます。30分遅れたという目標(あるべき姿)とのギャップが生じているからです。

そして、今後同じことがないように、もっと早くに出発する、遅れが生じにくい交通手段に変更するなどの改善行動をとります。このように、健全な問題意識をもつには、現状を正確に認識することと、目標(あるべき姿)を認識していることが必要です。

このように、よりよくするための行動を起こしていく、言い換えると、変化することの動機づけを図るには「目標の具体化」が求められます。

これも例えで確認すると、ある人が「家を購入したい」と考えたとします。

漠然と「家、欲しいなぁ」というレベルで思考を止めていると、問題意識も「お金ないなぁー」と抽象的になります。

これでは、なかなか家を購入するための動きはとれません。

やはり思考を深めて具体化する必要があります。

5年後に、通勤時間1時間30分以内。3LDKで延べ床面積は90㎡程度の物件。最寄り駅から徒歩15分程度。近隣に小学校がある。費用は土地込みで4500万円程度。35年ローンで月々の支払いは12万円。

ここまで考えると、頭金がどれくらい必要か算出できます。すると、現在の貯金と比較して足りない金額が出てきます。

300万円足りないとすれば年間60万円をどのように貯めていくかを考えます。

ここまで具体化されれば、方法も考えやすいでしょうし、何よりお金を貯める動機づけがなされます。

話を戻すと、管理職の育成にも同じことが当てはまります。

健全な問題意識を培い、マネジメント・レベルを向上させるには、管理者としての“あるべき姿”・期待役割を正しくかつ具体的に認識させることから始まります。

以下は、会社の業種・業態、そして職種を問わず、一般的な企業の課長層・部長層に求められる期待役割を記載しています。

管理職(課長層)の主要な役割・責務一覧:例

| 管理職の役割(大項目) | 管理職の役割(小項目) | |

|---|---|---|

|

リーダー

部下の力を最大限に引き出すマネジメントを行い、部下と共に、全社方針(理念・事業計画など)の実現、担当部署に求められる成果を上げる フォロワー上位者とのパートナーシップ(上位者への提言力・貢献力が必要)を築き、共通の目的・目標を実現する コーディネーター上下間、部門・部署間の結節点機能を果たし、全体最適を推進する プレイヤー蓄積してきた高度な技能を活かし、難易度の高い業務推進を行い、成果を創出する |

① 業績向上 | 担当部署の業績(売上向上・コスト削減など)向上に努め、求められる結果を創出する |

| ② 目標管理 | 担当部署、または部下の目標達成に向けた管理活動(PDCAスパイラルアップ)を推進する | |

| ③ 部下育成 | 部下の概念・知識・技能・習慣などに好影響を与え、育成を図る | |

| ④ 部下管理 | 部下の業務生産性を向上させる働きかけ(モチベーション強化、メンタルケア、アドバイス・指導など)を行う | |

| ⑤ 適正評価 | 部下の成果・活動プロセス・能力レベルなどの適正な評価を行う | |

| ⑥ 問題発見・形成・解決 | 発生型問題だけでなく、向上型・未来型問題を発見、創り出し、解決活動を行う | |

| ⑦ 経営(上位)方針の浸透 | 全社、もしくは上位者の方針を、部下の状況を踏まえ、咀嚼して伝達し、浸透を図る | |

| ⑧ 現場情報の伝達 | 上位者に必要と思われる現場情報を、ピックアップして伝達する | |

| ⑨ 外部情報収集 | 全社・担当部署の運営に必要な、市場・競合などの外部情報を収集し、関係者と共有する | |

| ⑩ 上位者への提言 | 上位者に対して、自分なりの意見を提言し、多角的な判断をするための参考材料を提供する | |

| ⑪ 上位者への貢献 | 上位者の思い、考えを掴み(言われるのを待つのではなく)、その実現に向けた活動を図る | |

| ⑫ 仕組みの構築・運用 | 全社的、もしくは担当部署の、業務遂行レベル・効率を高める仕組みを創り、定着を図る | |

| ⑬ 部門・部署間連携 | 部門、部署間の連携を図り、全社的な活動がスムーズになされるように努める | |

| ⑭ 他部門・部署への提言 | 他部門・部署の業務改善(全社的にも有効な)に必要な提言を図る | |

| ⑮ 担当部署の活性化 | 担当部署のメンバー同士の協力が深まる働きかけを行い、活性化を図る | |

| ⑯ 重要業務の推進 | 高度な業務(部下では為し難い)の推進にあたり、求められる結果を出す | |

管理職(部長層)の主要な役割・責務一覧:例

| 管理職の役割(大項目) | 管理職の役割(小項目) | |

|---|---|---|

|

リーダー

部下の力を最大限に引き出すマネジメントを行い、部下と共に、全社方針(理念・事業計画など)の実現、担当部署に求められる成果を上げる フォロワー上位者とのパートナーシップ(上位者への提言力・貢献力が必要)を築き、共通の目的・目標を実現する コーディネーター上下間、部門・部署間の結節点機能を果たし、全体最適を推進する。 |

① 業績向上 | 責任範囲の業績向上(コスト削減、売上向上など)に努め、利益を創出する |

| ② 未来構想 | 全社方針(理念・社是)に沿った部門ミッション・ビジョン・バリューを策定し、その実現に向けた的確な戦略・組織体制を構想する | |

| ③ 先行管理 | 会社・責任範囲を取り巻く環境変化を常に予測・検討し、機会獲得・リスク回避のための施策を検討・推進する | |

| ④ 目標管理 | 責任範囲の目標達成に向けた管理活動(PDCAスパイラルアップ)を推進する | |

| ⑤ 部下育成 | 管理者を中心とした、部下の概念・知識・技能・習慣などに好影響を与え、育成を図る | |

| ⑥ 部下管理 | 部下の業務生産性を向上させる働きかけ(モチベーション強化、メンタルケア、アドバイス・指導など)を行う | |

| ⑦ 部下連携促進 | 部下(担当部署・グループ)同士の連携・相互支援が進む働きかけを行う | |

| ⑧ 適正評価 | 部下の成果・活動プロセス・能力レベルなどの適正な評価を行う | |

| ⑨ 経営(上位)方針の浸透 | 全社、もしくは上位者の方針を、部下の状況を踏まえ、咀嚼して伝達し、浸透を図る | |

| ⑩ 現場情報の伝達 | 上位者(経営判断)に必要と思われる現場情報を、ピックアップして伝達する | |

| ⑪ 外部情報収集 | 全社・責任範囲の運営に必要な、市場・競合などの外部情報を収集し、関係者と共有する | |

| ⑫ 外部人脈構築 | 外部の有識者、顧客・協力会社・仕入先のライトマン(意思決定権者)・キーマン(ライトマンに影響を及ぼす重要人物)との協働関係を構築する | |

| ⑬ 上位者への提言 | 上位者に対して、自分なりの意見を提言し、多角的な判断をするための参考材料を提供する | |

| ⑭ 上位者への貢献 | 上位者の思い、考えを掴み(言われるのを待つのではなく)、その実現に向けた活動を図る | |

| ⑮ 業務プロセス変革 | 常に、現状をクリティカルな視点で観察し、業務改善・革新をリードする | |

| ⑯ 仕組みの構築・運用 | 全社的、もしくは責任範囲の、業務遂行レベル・効率を高める仕組みを創り、定着を図る | |

| ⑰ 部門間連携 | 他部門、他部署との連携を図り、全社的な活動がスムーズになされるように努める | |

| ⑱ 他部門への提言 | 他部門・部署の業務改善(全社的にも有効な)に必要な提言を行う | |

| ⑲ 組織風土の高度化 | 責任範囲における組織風土(自社特有の価値観、判断基準、言動)の高度化を図り、全社に好影響を及ぼす | |

| ⑳ 意思決定 | 責任範囲における業務上の、意思決定を主体的かつ的確に行う。 | |

前述してきたように、われわれ中堅・中小企業においては、大手と比較してロールモデルとなる人材が少ない傾向にあります。

そのため、よきマネジメントを身近に触れることなく、管理職になるケースが多くみられます。

この点を補うために、自社、各階層の管理職に求める「期待役割」を具体化・言語化して浸透を図り、健全な問題意識を培うことが求められます。

Ⅱ学びと現実の問題解決を一体的に進めさせる ~アクション・ラーニング方式の研修実施~

大手は熾烈な競争社会です。成果を上げるために、学んだことを行動に移していく意識が総じて高いと言えます。

よって、e-ラーニングなどの座学学習でも十分、効果が期待できます。

しかしながら、われわれ中堅・中小企業においては、比較して自律的に学びを実行に移す確率が下がります。

当然ですが、学びは実践して初めて体得がなされます。

車の運転で例えると、運転の仕方はマニュアルを見れば一応わかります。

しかし、マニュアルを見て、場合によって説明を受けるだけではうまく運転はできないでしょう。

やはり、ある程度、方法を理解すれば、実際に運転しなければマスターできません。

狭い道をバックミラーが電柱に当たらないかヒヤヒヤしながら通る。夜に大雨が降り、視界が確保しづらい中で走る。時には、バンパーを壁に軽く擦り付けてしまう。

こうした体験を通じて、マニュアルに載っていない、人から教わることのできない、自分なりの運転ノウハウが体得されていきます。

マネジメントも同じです。学びをできる範囲で実践しなければ、「わかる」から「できる」状態にはなりえません。

表現を変えると、管理職として求められるスキルは一向に上がりません。

さらに言えば、「成果は行動の影」といいます。

行動の質が高まらなければ、管理職に求められる成果レベルは上げられません。

この点から、われわれ中堅・中小企業における研修においては、学びを実践に移す仕組みを用意することが成果性を高めるには必要といえます。

具体的には、アクション・ラーニングといわれる方式で研修プログラムを構築することとなります。

研修で学んだことを基にして、一人ひとりの管理職が抱えている個別問題解決のための計画を策定。

一定期間においてPDCAサイクルを推進させて問題解決を図る。

そして、違うテーマで研修を行い、同様に研修テーマに関連する個別問題の解決を一定期間、研修受講生同士が協働しながら進めていく・・・。

学び⇔現実の問題解決を一体的に進めていくことにより、管理職としてのスキル向上を図ります。

Ⅲ自己効力感を養い、自走できる状態をつくる

自己効力感(有能感)というものがあります。

シンプルに言えば、「自分は、努力すれば、行動すれば良くなるという自己信頼」です。

当然、この自己効力感が高い人は、障害・困難が生じても自分を信じる気持ちが強いので、乗り越える努力が継続できる可能性が高くなります。

結果、困難をクリアしていき、さらに自己効力感が向上します。このように自分に対する信頼を高める善循環が生まれやすくなります。

この自己効力感を高めていくことが、新しい挑戦・自己成長に対する意欲を向上させていきます。

逆に、自己効力感が低ければ、障害・困難が生じた際、それを乗り越えていく努力を続けていくことが難しくなり、途中で行動レベルを落とす・止めていきます。結果、成果が現れず自己信頼が減少していき、困難への耐性がさらに低下します。

親、教師、そしてビジネスにおける上司といった指導的立場の人間は、いかに子供、生徒、部下の自己効力感を養うのか?が一つの大きな指導テーマといえます。

そして、このことは若年層だけの話ではありません。管理職育成においても言えます。

管理職としてあたらなければならない問題を連続的に解決していく中で、管理職としての自己効力感が高まります。そして、より難易度の高い問題に挑む想い、自発的に学習をしてく気持ちが培われて、管理職として継続的な成果が得られていきます。

この点においても、研修での学びを実践に移し、成功体験を獲得できる仕組みをもって鍛えることが肝要です。

「管理職研修」主要ラインナップ

以下内容を個別事情に即してカスタムメイド実施

| No | 研修名 | 研修概要 | 詳細 |

|---|---|---|---|

| 1 | 管理者パフォーマンス 向上プログラム |

|

|

| 2 | 360度 リーダーシップ研修 |

|

|

| 3 | ジュニアボード・プログラム (次世代リーダー育成プログラム) |

|

|

| 4 | 結節点機能向上プログラム |

|

|

| 5 | チーム・マネジメント力 強化プログラム |

|

4弊社「管理職研修」の特長

Ⅰ.中堅・中小企業における実績

1978年の弊社設立以来、一貫して中堅・中小企業の皆様のご支援をしてまいりました。

具体的には、さまざまな形で2,000社を超える中堅・中小企業の人材・組織開発、経営力強化のご支援を行っております。

一般的な人材育成のための研修はもちろん、中期経営計画をはじめとした経営計画策定から、いわゆるPDCAサイクルをまわしていく推進支援。

人材を適正に評価し、昇給・賞与、場合によっては退職金といった賃金反映を公平に行う仕組みづくり。

時には、退職を申し出てきた社員の説得を役員とともに行う。

経営陣と管理者の対立の仲裁役となり、双方の言い分を聴きながら、建設的な内省を促して関係改善に努める。

社長・総務部長と一緒に資金繰り表を作りながら、今後の資金確保の方策を考える。

このような形で、現場に入り込んで中堅・中小企業のご支援を行っております。

そして私共も中小企業です。

良い意味でも悪い意味でも中堅・中小企業の実態は把握しているつもりです。

このような経験を基に、中堅・中小企業における人材・組織開発の勘所。そして貴社特有の状況を踏まえた形で最適なご提案を行い、事業の継続的成長のための基盤となる人材・組織づくりのご支援を行います。

Ⅱ.自社研修講師(内製型)

営業担当の方が要望をヒアリングし、フリーランスの講師を外注活用して研修提供されている会社が現在は過半を占めています。

良い点は、「コーチング」「ロジカル・シンキング」「問題解決」などジャンルごとに得意な講師を紹介できる点にあります。

特有のジャンルを徹底的に鍛えていきたいという場合は、フリーランス講師を多く抱えている大手の研修会社に発注されるのがよいでしょう。

ただ、どうしても窓口となる営業担当者の方は、研修講師・コンサルタントとしての経験がない方が大半です。

ゆえに、企業の体質を踏まえた人材・組織開発の本質的課題を対話を通して掴む。

実態を踏まえた、単なる“あるべき論”ではない現実的な処方箋を提示する。

こうした働きかけは難しいと考えています。

私共では、建物の建設で例えると最初の設計が何より重要と考えています。

設計がおかしければ、その後の施工部隊がいくら頑張っても良い建物はできません。

人材・組織開発を行う研修を始めとした施策も同じです。

最初の実態把握~本質課題の探索が重要と考えています。

よって、私共では最初のご相談から研修講師・コンサルタントが伺い、ご要望を伺いながら、実態把握にまず努めます。

場合によっては、管理職強化がテーマであれば、当事者である管理者にインタビューを行い、役割認識・スキル実態・問題意識などの理解に努めます。

時には、管理職の上司・部下から管理職の状況インタビューことも実施します。

こうした働きかけも行いながら、体質・実態に合った強化プログラムのご提案を行います。

尚、私共の講師・コンサルタントはいずれも、中堅・中小企業でマネジメント経験を有しているものが担当しております。

自分自身で中堅・中小企業におけるマネジメントを経験し、成功体験・失敗体験を積んでいます。

空理空論ではない、現場経験に即した研修・コンサルティングをご提供するように努めています。

Ⅲ.カスタムメイド設計

本サイトの冒頭に述べたように、いくら素晴らしい薬でも体質に合わないものであれば効果は出ません。

場合によっては副作用を引き起こします。

研修・人材開発プログラムも同様です。

いくら素晴らしい効能が期待されるものでも、他社において成功したものでも、必ずしも自社において成果が出るわけではありません。

結果、時間的にも資金的にも大きな投資をしたにも関わらず、想定した成果が現れない。時にはマイナスの結果を引き起こすこともあります。

受講生によっては、研修を実施しても成果が現れなければ、現実と学習は別物という認識が生じて自己啓発を止めてしまうことも見受けられます。

経営陣においては、経営課題における人材育成の優先順位を下げていく場合もあります。

やはり、管理職の知見・スキル・心の姿勢などの力量、組織風土、トップダウン・ボトムアップなどの組織運営傾向、経営陣のリーダーシップ・スタイル、部門・部署間連携状態、管理職と部下の関係性といった自社の体質を踏まえたプログラム設計が必要です。

私共は、先にも述べたように貴社状況を時間をかけてインタビューを行う。また対話をしながら貴社理解を深めながら、最適と考えるご提案を行うようにしています。

また、同じ「部下との1on1面談」「クリティカル・シンキング」といったテーマの研修を行うにあたっても、受講生の経験・知見状況によって、紹介内容・方法・スピードを変えて行動変革が最も促進されるであろう設計を行います。

「管理職研修」主要ラインナップ

以下内容を個別事情に即してカスタムメイド実施

| No | 研修名 | 研修概要 | 詳細 |

|---|---|---|---|

| 1 | 管理者パフォーマンス 向上プログラム |

|

|

| 2 | 360度 リーダーシップ研修 |

|

|

| 3 | ジュニアボード・プログラム (次世代リーダー育成プログラム) |

|

|

| 4 | 結節点機能向上プログラム |

|

|

| 5 | チーム・マネジメント力 強化プログラム |

|

5管理職研修に関する

「よくあるご質問」

12名から16名程度が適正と考えています。

最少では8名程度。最大では20名程度がよいでしょう。

基本的に研修の中で、3~4名1グループでグループワークを行い、そのアウトプットについて各グループが発表~全員で対話を実施します。

この点を考慮すれば、4名1グループの2グループ8名が最少となります。

多くの人数で研修を行えば効率的ではあります。

ただ、その時々の研修テーマについて、個別事情を踏まえてどのように職場で実践をしていくのか?個人で実施事項を言語化いただく個人ワークを行います。

この際、一番作業が遅い方の完成を待って次の研修内容に入ります。

ゆえに、人数が多くなればなるほど時間を要することになり、学習・検討いただくテーマが減少してしまいます。

弊社では受講者との対話を重視します。具体的には、講師が受講者一人ひとりの名前を覚え、問いかけ・質疑応答を行いながら研修を進めていきます。

研修の効果性、受講生の参画意識向上のために行うのですが、人数が多いと実施が厳しくなります。

この点からも20名程度をお勧めしています。

研修時間については、私共で多く実施しているのは1日もしくは2日連続実施となります。

短時間であれば3時間程度。時間をかけて行われる場合は、2泊3日で3日連続実施をされる場合もあります。

1日実施の場合の時間は、9:00~17:00が標準的です。

この場合、昼食休憩12時から1時間。その他、1時間半前後に10分程度の休憩を行います。

よって、正味の研修時間は、6時間半程度となります。

※研修冒頭のオリエンテーション、研修最後のクロージング(1日のふりかえりとアクションプランなどの検討)を含みます。

実施回数については、1回の単発はお勧めしていません。

前述してきたように、学びは実践して体得できます。

また、「成果は行動の影」です。研修での学び・気づきを実践して、管理職として求められる成果が生まれ、成功体験、ひいてはハイ・パフォーマーが共通して培っている自己効力感が得られます。

具体的には、研修の最後に、学び・気づきを基にどのような現実の問題を解決するのか?検討~アクションプランを策定。

職場で各自実践。次の研修の冒頭に進捗状況を報告。より成果を上げていくための実施事項を研修受講者と共に検討する。

一言でいえば、アクション・ラーニング方式の研修をお勧めしています。

この方式で実施することを考えれば、最低限2回は実施いただくことになります。

目的・目標をどこに置くのか?管理職の時間や予算といった制約、研修手法などの個別事情を踏まえての回数検討となりますが、3~6回実施が標準的です。

また、毎年2~3回程度実施して、翌年、翌々年も同じように実施して継続的に教育をなされる場合もあります。

可能です。

ただ、受講者が一堂に会して行う対面形式と比較して、オンライン研修は個人ワーク・グループワークの説明や実施に時間を要します。

もちろん研修テーマによりますが、対面形式で行える内容の平均して70~80%程度となるものと考えていただいた方がよいでしょう。

また、対面とオンラインを比較すると、オンラインでの実施は受講生の集中力維持が難しくなります。

対面形式であれば、朝から夕方まで研修を1日行うことは集中力の維持の点でほぼ問題はないと思います。

しかしながらオンラインの場合は、1回の研修時間は半日(4時間前後)程度に収めた方がよいでしょう。

基本的な検討・作成の方法は二つとなります。

一つの方法が、『管理職研修を成功に導くために』の章でご提示しているような、弊社作成の会社の業種・業態、職種を問わず、課長層・部長層に求められる役割を記載した汎用モデルを基に検討いただくパターンです。

汎用モデルの表現を変更したい点、追加項目として含めたい役割を、貴社の上位職・人事担当者の方々が検討いただき私共と対話しながらまとめていきます。

二つ目が、人事評価制度における「等級基準書」も活用する方法です。

作成手順としては「弊社の汎用モデル」「等級基準書」から、上位職・人事担当者の方々に今後の自社を取り巻く環境変化を踏まえ、対象者層に重点的に求められていくであろう役割をピックアップ願います。

そして、記載されていない重要役割候補を提示いただきます。

貴社内の個人別意見を取りまとめた資料を弊社が作成。

皆様と弊社講師が会議を実施。対話を重ねてまとめていきます。

階層によって詳細内容は変わりますが、幾つか提示している「管理職3つの役割」観点から記します。

管理職3つの役割

- 「リーダー」

部下の力を最大限に引き出すマネジメントを行い、部下と共に、全社方針(理念・事業計画など)を実現し、担当部門に求められる成果を上げる。 - 「フォロワー」

上位者とのパートナーシップ(上位者への提言力・貢献力が必要) を築き共通の目的・目標を実現する。 - 「コーディネーター」

上下間、他部門・部署間の結節点機能を果たし、自他共(全社的)に有益な結果を生み出す。

まず、リーダー機能において多く実施されるのが以下となります。

- リーダーシップの源泉「影響力(信頼貯金)」強化

- 効果的なマネジメントを行うための「PDCAスパイラルアップ」

- 3つの問題を発見・形成・解決することで継続的なパフォーマンスを獲得する「発生・向上・未来型問題解決」

- 固定観念を取り除き、正しく物事を観る「クリティカル・シンキング」

リーダーにおける主要役割である部下育成においては、

- 部下育成5つの基本フロー(部下把握・育成目標・育成課題・指導・CAP)

- 個性傾向(エゴグラム)に応じた指導アプローチ

- コーチングを活用した1on1ミーティング

- 部下指導の基本技術(叱る・認める・考えさせる・任せる・場を創る)

が多く選択されます。

フォロワー・コーディネーター機能については以下になります。

- 上位者の支援者となるための「フォロワーシップ発揮」

- 経営陣・上位者との相互理解促進「インテグレーション・ワーク」

- 上下間・部門間の「結節点機能」強化

- 相互の課題理解~相互支援で強化する「組織連携力」

リーダー・フォロワー・コーディネーター機能、濃淡あれど全てに影響を及ぼす要素としては、

- 企業経営の目的と存続・成長に欠かせない重要要素

- シナリオ・プランニング手法による「先行管理課題」の探索

- 会議・ミーティングの生産性を高める「ファシリテーション技術」

- 貸借対照表・損益計算書の基礎的な見方を確認し、管理職に求められる計数感覚を磨く「財務管理の基礎知識」「損益分岐点分析」

を実施されるケースが多くあります。

教育体系の整備の単体でのご支援はもちろん、人的資本経営の考え方を基に、より広範囲の人材・組織開発のご支援もしております。

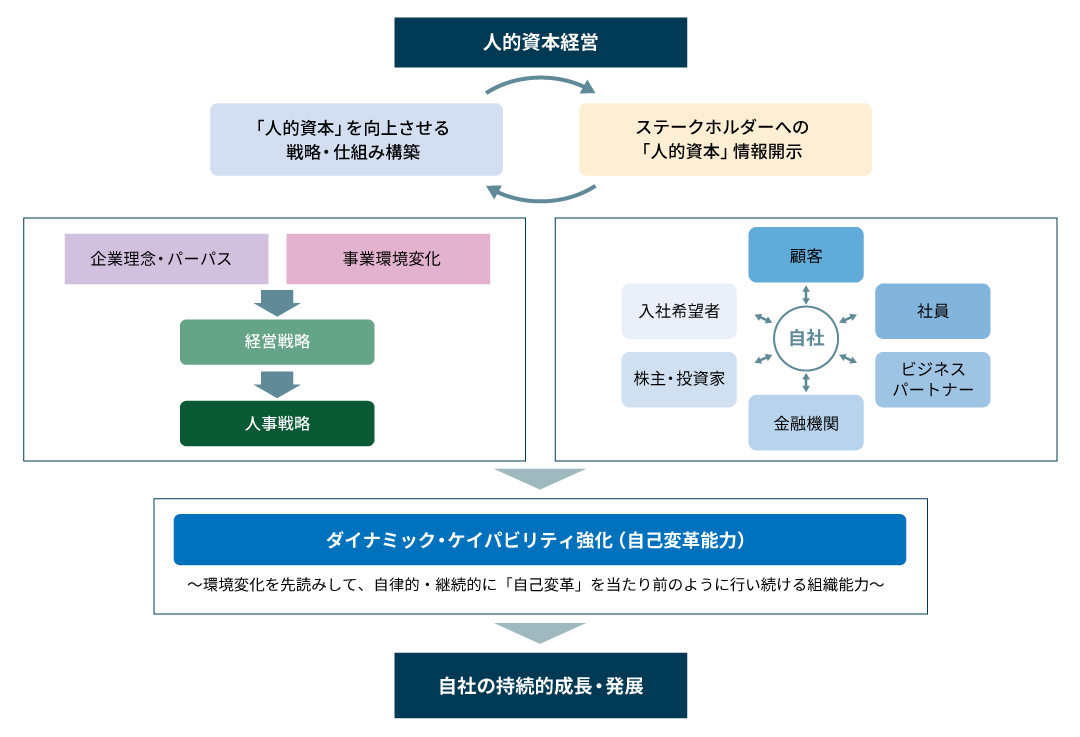

人的資本概要図

人的資本経営の主要事項である、企業経営の根幹をなす経営理念の具現化と、市場・競合・技術などの事業環境変化への適応を果たしていくための経営戦略を策定。

この経営戦略を推進するための人材・組織をつくりあげていく「人事戦略」を策定し、着実にPDCAサイクルをまわしていく。

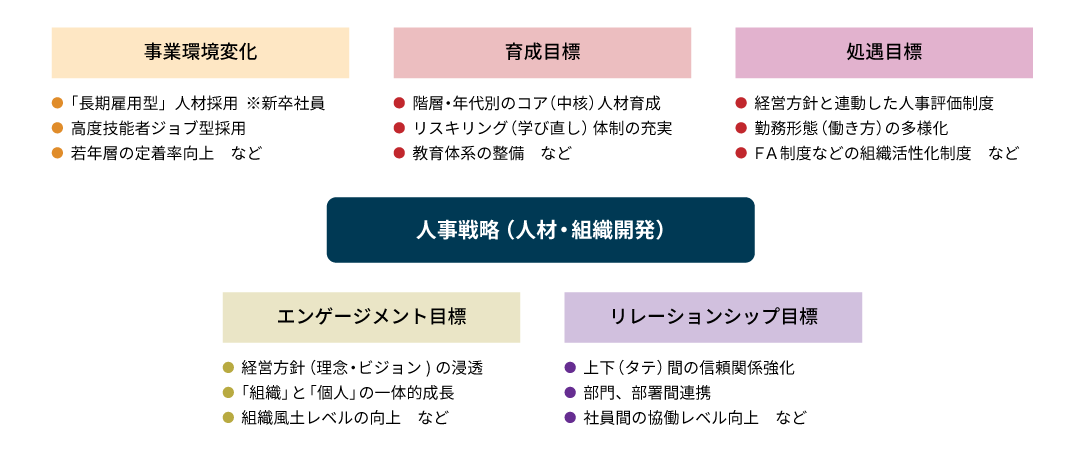

「人事戦略」における目標観点例

この各目標設定~重点課題~主要施策までの人事戦略策定のご支援も行います。

6研修実施までの流れ

お問い合わせ・ご相談から、研修を実施するまでの流れをご案内します。

-

1st問い合わせフォームより弊社へご連絡

-

2nd弊社担当者より面談依頼のご連絡

-

3rd①課題認識・研修に関するご要望ヒアリング

(場合によっては、受講予定者との面談を実施する場合があります)

※必要に応じて、守秘義務契約をこの時点で締結することも可能です

②研修実施の方向性提示 -

4th研修企画書作成(弊社作業)

-

5th企画書説明~質疑応答~ブラッシュアップ対話

※必要に応じて修正企画書を作成~ご提示 -

6th研修実施合意

-

管理者パフォーマンス向上プログラム

- 自社独自の「管理職」期待役割の策定~理解促進

- 自社管理者(課長層)に求められるマネジメント技術・見識学習

- アクション・ラーニング(学びの実践プログラム) など

-

360度リーダーシップ研修

- 多面(360度)評価アンケート実施:本人・上司・同僚・部下

- マインドセット改善プログラム(前期研修)

- 職場実践

- リフレクション&アクション(後期研修) など

-

ジュニアボード・プログラム(次世代リーダー育成プログラム)

- 外部環境変化予測(先行管理事項の探索)

- 歴史・現状分析(成長ドライバー:機能させるべき自社の強み)

- 中長期ビジョンもしくは戦略(既存事業深化・新規事業探索)策定

- 経営陣対話~検討事項の推進 など

-

結節点機能向上プログラム

- 成功の循環モデル解説

- インテグレーション・ワーク(上位者との未来・現状課題対話)

- 自部門・自部署の課題言語化~全体共有~連携検討ワーク

- 部下への方針浸透策検討 など

-

チーム・マネジメント力強化プログラム

- チームを「創る」リーダーとチームを「壊す」リーダーの違い

- チーム・マネジメントに求められる要素とリーダーのスキル

- チーム・マネジメント力強化計画の策定~PDCA推進検討

- CAPミーティングの実施 など

0120-370-772

0120-370-772