チーム・マネジメント強化プログラム

PROGRAM

対象者・実施形態

-

受講対象者部長層・課長層を中心とした管理職

-

実施形態インハウス型(講師派遣:貴社内独自プログラム)

階層別(部長層・課長層などの階層を分けて)実施。階層合同実施。ご要望・ご事情に合わせて、どちらの方式でも行うことは可能です。

プログラムの狙い・目的

会チームメンバーの力量と一体感を高めながら、成果を創出する

- VUCAワールドと称される、変化が激しく予測困難な外部事業環境。

- 上司が「答えを与えられない」、複雑化・高度化する業務内容。

- 働き方改革、テレワーク、人手不足などから生じるチーム内のコミュニケーション機会減少。

- 働く人の多様化(中途入社者・短時間勤務者・嘱託シニア社員・派遣社員・パートタイマーなど)。

- 若年層を中心とした働くことに対する価値観、モチベーション要素の変化。

こうした時代の変化から、ますます管理職がチームをまとめて成果を創出するのが難しくなっています。

本プログラムでは、こうした変化に適応し、チーム・マネジメントのレベルを高める勘所と効果的な手法を学んでいただきます。

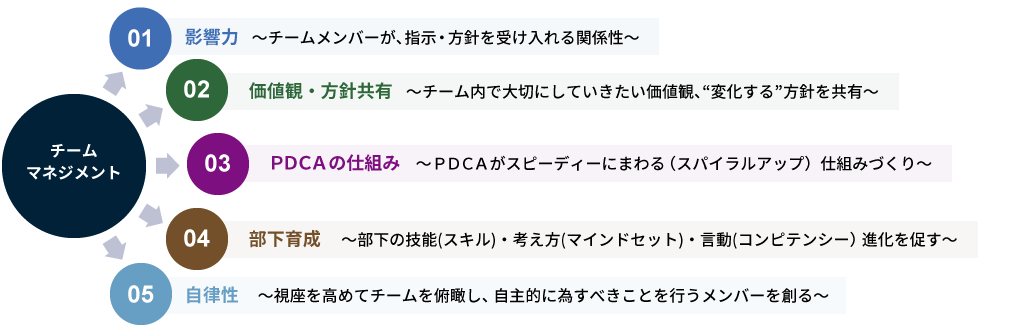

プログラム概要

影響力

チームリーダーである管理職が打ち出す方針や指示を、部下一人ひとりが「この人の言うことなら聴こう」「この人が言うならやろう」というように受け入れて、モチベーション高く方針・指示を実行する状態がどれだけ築けているか?

管理職の立場で言えば、部下に対する影響力をどれだけ有しているかが、チーム・マネジメントを行っていく大前提となります。

では、この影響力を有するにはに何が必要なのか?

一般的には、「ビジネスパーソンとしての過去の実績」「専門領域における高い知見」そして、さまざまな「マネジメント技術」が挙げられます。

これらはもちろん管理職としては有していくことが求めらるでしょう。

しかしながら、実績・知見・技術だけでは、部下から信頼を得て、指示・方針の遂行レベルを高めることはできません。

本プログラムでは、部下からの信頼を勝ち取り、真に影響力を発揮するために全ての管理職が磨き、育んでいく要素を確認いただきます。

価値観・方針共有

- チームとして成果を上げていくために何が求められるのか?

- 協働関係を築き、互いにWin-Winの結果を得るために何を心掛けるべきか?

- チームのステークホルダー(顧客・他部門など)に好影響を及ぼし続けるために、継続して行うべきことは?

こうした問いに対して、チームメンバー全員が共通の考え方・見解(価値観)を有しているのが強いチームの特徴です。

近年のビジネス用語で言えば、「バリュー」「クレド」と称されるものです。

本プログラムでは、チームの求心力となり、判断基準ともなる有効な価値観を検討します。

企業を取り巻く状況は刻々と変化していきます。

顧客・市場の要望は時と共に変化が生じていきます。

競合他社も、それぞれ独自の戦略で動きを変えていきます。

そして、ビジネスの世界全般、固有の業界内、それぞれにおいて新しい技術や手法がどんどん生まれていきます。

一言で言えば、会社の事業環境は刻々と変化していきます。

そして近年においては、その変化のスピードが格段に速くなってきています。

こうした状況下においては、一度立てた方針・目標・計画がいつまでも同じ内容では機能していきません。

変化に応じて、臨機応変にブラッシュアップさせ、変えていかなければなりません。

そして、推進者である社員・部下に、

- 具体的に「何」を変えるのか?

- 「なぜ」今、このように変えるのか?

- どんな「方法」を用いて進めるべきか?

を都度、理解・浸透させていくことが求められます。

本プログラムにおいて、この動き・変化していく方針をどのように共有することが効果的なのか?ということも併せて確認いただきます。

PDCAの仕組み

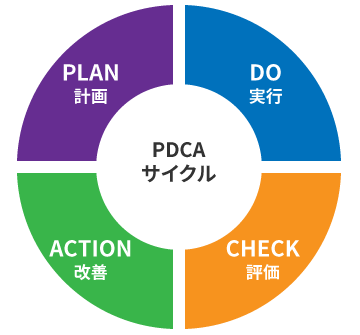

成果を上げ続けていくためには、いわゆるPDCAサイクルを高速で回していくこと(スパイラルアップ)が求められます。

当然、チームマネジメントにおいても同様です。

本プログラムでは、管理職としてチーム成果を継続的に創出するための「PDCAマネジメント」のあり方も下記観点を中心に検討します。

PLAN

- 上位方針理解(自社を取り巻く主要環境変化、上位方針の目的、自チーム(部門・部署)に重点的に求められる役割など)

- 具体的目標設定(上位者との対話・共有)

- KFS(成功要因)・KPI(重要業績評価指標)の検討

- 5W3H計画立案

- リスク分析マトリックスによるリスク抽出~予防・対応策の検討

- チームメンバーを中心とした関係者に対して、目標・計画の“腹落ち”促進

※インテグレーション・ワークの実践 など

DO

- 1on1による部下指導・支援(経験学習型1on1、問題解決型1on1、自己設定型1on1など、メンバーの状況を踏まえた1on1の使い分け)

- チームメンバーのプラスの変化、課題、心情などの見える化

CHECK・ACTION

- 進捗確認の仕組み整備(チーム全体・個人別の目標・KFS・KPI進捗)

- 会議(結果創出型会議)の効果性を高めるための整備事項(事前・会議中・事後)

- ファシリテーション技術

部下育成

ビジネスにおけるチームマネジメントは、部下を育成しながら求められる成果を上げることです。

以下の部下育成の基本フローに沿って、管理職として育成レベルを高める働きかけ強化を促します。

「人を観て法を説け」といいます。指導・育成の第一歩は、スキル・個性傾向・業務上の課題・心理状態など部下の状況をまず掴むことが求めらます。

本プログラムにおいては、個性傾向把握ツールを用いた性格要素別のアプローチを検討します。

行き当たりばったりの指導・育成では、部下本人のためにもチームのためにもなりません。

やはり中長期的な視点で育成を考えなければなりません。

具体的には、一人ひとりの状況や本人の志望に応じた、上司としての育成目標を設定することが必要です。

そして、育成目標を具現化するための中期的な課題・当面の課題を検討して、課題がクリアされる効果的な働きかけを行います。

育成目標~課題~課題推進策について、どのように設定・検討すればよいかを確認し、より精度の高いプランとするためのポイントを提示します。

管理職として、部下指導・育成を図っていく5つの基幹技術。

- 部下の問題認識・言動を改めさせる「叱る技術」

- 部下のモチベーションと自分自身との関係性を高める「認める技術」

- 部下の潜在能力を引き出し、自律性を高める「考えさえる技術」

- 部下の成長を促すと共に、管理職として求められる課題に力を注ぐための「任せる技術」

- 部下の視座・視野を広げて中長期的な育成に寄与する「場を創る技術」

この5つの技術を、貴社の管理職の状況を踏まえて独自カリキュラムをつくり、管理職の指導・育成レベル向上を図ります。

PDCAサイクルにおける「CHECK(評価・検証)」「ACTION(改善)」「PLAN(改善検討に基づく修正計画)は、部下育成においても求めれます。

定期的に、育成目標・課題の進捗確認~修正計画を考える必要性を確認します。

自律性

事業環境変化のスピードの速さ。各職種における業務の高度化・複雑化。新技術・手法が次々と生み出される状況。

多くのチームにおいて、上意下達方式で、部下が課せられた役割を遂行するだけでは成果を生み出し続けるのが難しくなっています。

これからの時代は、チームメンバーが一人ひとりが視座を高めてチームの全体像(チーム目標・課題の進捗状況、チームメンバー一人ひとりの業務・心理状況、顧客を始めとしたステークホルダーの状況・要望など)を掴み、マネージャーの指示を待つのではなく、自律的・自発的に為すべきことを考え、動く状態が求められます。

さらに言えば、周囲への積極的な働きかけも求められます。

- 上司である管理職に対しては、方針・課題を進めていく上での提言・意見具申を図る。

- 協働者である同僚には、自ら報連相を行うと共に、同僚の悩み・苦労に寄り添い適切な対応を行う。

- 後輩に対しては、業務・心理状況を鑑みて先輩社員としてのケアを行う。

- このような働きかけを一人ひとりが行い、チーム全体の相乗効果を高めていく。

こうした状況を創るために管理職として為すべきことを検討します。

カリキュラム例

| No | テーマ | 実施概要 | 実施形式 |

|---|---|---|---|

| 1 | 第1講 チーム・マネジメント力の 強化を図るために 2日連続研修 |

Ⅰ.オリエンテーション

・上位者挨拶 ・研修概要確認 ・アイスブレイク |

・講義 ・全体ワーク |

Ⅱ.チームの基本概念

|

・個人ワーク ・グループワーク ・全体対話 ・講義 |

||

Ⅲ.リーダーとしての影響力強化

|

・グループワーク ・講義 ・体感ワーク ・個人ワーク |

||

Ⅳ.チームメンバーとの価値観・方針共有

|

・講義 ・個人ワーク ・グループワーク |

||

Ⅴ.PDCAの仕組み強化① 「PLAN」

|

・個人ワーク ・グループワーク ・全体ワーク ・講義 ・体感ワーク |

||

Ⅵ. .PDCAの仕組み強化② 「DO」

|

・講義 ・体感ワーク ・ロールプレイング |

||

Ⅶ.PDCAの仕組み強化③ 「CHECK・ACTION」

|

・講義 ・個人ワーク ・グループワーク ・体感ワーク |

||

| Ⅷ.クロージング | ・グループワーク |

| No | テーマ | 実施概要 | 実施形式 |

|---|---|---|---|

| 2 | 第2講 部下育成 2日連続研修 |

Ⅰ.オリエンテーション

・研修概要確認 ・アイスブレイク |

・講義 ・全体ワーク |

Ⅱ.レビュータイム

|

・講義 ・グループワーク ・個人ワーク |

||

Ⅲ.部下育成の基本フロー

|

・講義 | ||

Ⅳ.エゴグラム(個性分析)による部下把握

|

・講義 ・個人ワーク ・グループワーク ・全体対話 |

||

Ⅴ.部下の未来のために強化・伸展させるべき要素とは

|

・個人ワーク ・グループワーク ・講義 |

||

Ⅵ.部下指導技術

|

・グループワーク ・全体ワーク ・講義 ・体感ワーク ・個人ワーク |

||

Ⅶ.部下育成目標の検討

|

・講義 ・個人ワーク |

||

| Ⅷ.クロージング | ・グループワーク |

| No | テーマ | 実施概要 | 実施形式 |

|---|---|---|---|

| 3 | 第3講 チーム・マネジメント力 強化計画策定 2日連続研修 |

Ⅰ.オリエンテーション

・研修概要確認 ・アイスブレイク |

・講義 ・全体ワーク |

Ⅱ.レビュータイム

|

・講義 ・グループワーク ・個人ワーク |

||

Ⅲ.これからの時代に求められる管理職のあり方

|

・個人ワーク ・グループワーク ・全体ワーク ・講義 |

||

Ⅳ.フォロワーシップを部下に発揮させるために

|

・講義 ・グループワーク |

||

Ⅴ. チーム内連携を促進するために

|

・講義 ・グループワーク ・個人ワーク |

||

Ⅵ.チーム・マネジメント強化計画の作成

|

・講義 ・個人ワーク ・グループワーク ・全体ワーク |

||

| Ⅶ.クロージング | ・講義 |

「チーム・マネジメント強化プログラム」導入事例

企業・受講対象者プロフィール

- 業種化学薬品商社

- 社員数180名

- 受講対象者次長(課長兼務)・課長層 15名

人材開発上の課題・受講者状況

- 創業年度の長さ、前経営陣の影響などから30%程度は「上意下達型」のマネジメントスタイルで、いわゆる文鎮型組織になっており、係長職などの役職者も一般社員も並列の状況。

指示待ちが蔓延しており、客観的に観て主体的・自発的な言動は総じて少ない状態であった。 - 逆に40%程度は、プレイヤーの延長戦の管理職となっており、チームメンバーを巻き込めず(言えず)、仕事を抱え込む形になっていた。

結果、管理職が自分の業務でかかりきりになり、部下の観察・コミュニケーションが不足してマネジメント不全に陥る傾向があった。 - 上記の「上意下達型」も「抱え込み型」もチームメンバーの力を引き出せておらず、サーベイ結果でもモチベーションの低下が顕著に現れていた。

また、近年においては離職率が上記部署は上昇傾向にあり、歯止め策を打つべき段階に来ていた。

プログラム導入概要

以下の手順・概要で「チーム・マネジメント強化プログラム」を推進

| ステップ | プログラム導入内容 |

|---|---|

| 1st |

社長・人事担当常務と・人事部長とのプログラム設計

|

| 2nd |

受講者(管理職)インタビュー

|

| 3rd |

研修内容の詳細決定

|

| 4th |

第1回研修実施

テーマ「チームマネジメント力の強化を図るために」 1泊2日研修 初日13:00~2日目17:00の時間で実施 ※主となる内容は以下

|

| 5th |

職場実践

|

| 6th |

第2回研修実施

テーマ「部下育成Ⅰ」 1日研修 9:00~17:00の時間で実施 ※主となる内容は以下

|

| 7th |

第3回研修実施

テーマ「部下育成Ⅱ」 1日研修 9:00~17:00の時間で実施 ※主となる内容は以下

|

| 8th |

第4回研修実施

テーマ「チーム・マネジメント強化計画策定」 1日研修 9:00~17:00の時間で実施 ※主となる内容は以下

|

| 9th |

活動レビューと今後の施策検討

|

プログラム導入効果

-

「上意下達型」管理職においては、現行スタイルのメリット・デメリットを言語化して客観的に評価した点。

そして、言動の根源的な要素である“マネジメント観”を見つめ直したことにより、総じて部下との関わりにプラスの変化が生まれていった。

具体的には、指示命令型の一方通行コミュニケーション、アドバイジング型のコミュニケーションが減少し、対話型が増加していった。(新入社員・若手社員は含まず)

「受容」「傾聴」をテーマに取り組んだ管理職の中には、結果的に、部下も自身の方針・意見を「受容」「傾聴」されることにつながり、大きな価値観の変化につながった管理職もいた。 -

「抱え込み型」のプレイヤー延長線の管理職においては、多くの受講者において、自身の業務・課題の棚卸~部下への委任対象選定~部下間での業務移管~部下への委任を進めていかれた。

結果、多くのケースにおいて、支障なく業務がまわり、管理職の目が部下や外部(顧客・他部門など)に向くようになった。 -

「抱え込み型」の管理職の中には、いわゆる“言えない上司”(部下の問題認識・言動に対して指摘・注意ができない)がいた。

この点、問題認識・言動を改めさせるのは、必ずしも厳しく言うことだけではないことを研修で気づき、改善アプローチが取れるようになった。 -

エンゲージメント・サーベイにおいて、モチベーション面で問題があった部署の80%程度がポイントの改善がみられた。

離職は定期的に生じるものの、5年目前後のこれから戦力化する中堅社員の離職率は大幅に減少した。

よくあるご質問 Q&A

結論から言えば、12名から16名が適正人数と考えています。

研修では、その時々のテーマにおいて、参加者各人に職場実践を想定した個人ワーク(フォーマット・シートに検討事項を記載)を行っていただきます。

研修の性格上、全員が作業を終えて基本的に次のテーマに進みます。

人数が多ければ多いほど、時間を有する方が増えて全体の進行が遅れることになります。

違う切り口でお話すると、グループワーク(その時々のテーマについての意見交換、グループでのアウトプット作成など)での研修講師の支援度が変わります。

講師がグループワーク中に、各グループをまわりアドバイス・対話推進を図ることを前提にすれば、1研修あたり16名程度(4グループ)になることが望ましい状況です。

さらに言えば、さまざまなワークを行うにあたり、人数が増えれば質疑応答・確認事項が増えることで進行が遅れます。

このように、人数が多くなればなるほど時間を要することになり、学習・検討いただくテーマ・時間が減少してしまいます。

参加者も人数が増えれば、研修受講に対する緊張感が弱くなり、研修考課が薄くなる傾向にあります。

逆に人数が少なすぎるのも問題です。

個人間・グループ間での意見交換が限られてメンバーで行われることになり、多角的にテーマ検討するのには適しません。

最低でも8名程度の参加が必須と考えています。

可能です。

ただ、移動時間がなく、受講者負担、交通費コストがかからないなどのメリットがある一方、対面と比較してデメリットも生じます。

オンライン研修は受講者の立場で考えれば、時間が長ければ長いほど集中力の面で厳しいものがあります。

対面型であれば、進行方式にはよりますが、丸1日かけて研修を行っても疲労は大きくはないものと思われます。

しかしながら、オンライン型は疲労度が激しく、休憩時間も増やしながらでも1回当たりの開催時間は4時間程度の半日まででしょう。

オンラインは自由度が高い形式です。

それぞれがどのような形で受講しているのは他者からはわからないことが多くなります。(EX:携帯電話でメールをチェックしている)

結果、研修への参画度が相対的に浅くなりやすくなります。

進行においてもオンラインは時間がかかります。

対面型よりも、さまざまなワークの説明において、丁寧に、時間をかけて細かく説明しなければ伝わりません。

この点で、同じ内容を行うとしても、対面型と比較して時間がどうしてもかかります。

グループワークにおいて、オンライン上の小部屋(Zoomならばブレイクアウト・ルーム)を活用して行われます。

対面型の場合、講師が一目で全グループ(全員)の様子がわかります。結果、即座におかしい状況があれば介入できます。

しかしながら、オンラインは一つの部屋にしか講師はいけませんので、問題が生じていても気づかず対応できないケースが生まれます。

これらの点を許容する、もしくは主催者側の人数を増やすなどの対応策を検討して研修に臨むことが求められます。

まず時間については、私共で多く実施しているのは1日もしくは2日連続実施となります。

短時間の場合は半日4時間程度。時間をかけられる場合は、2泊3日の3日連続で行われるケースもあります。

1日の標準的な時間は、9:00~17:00です。

この場合、昼食休憩、その他の通常の休憩を除くと実質的な時間は、6時間半程度となります。

※研修冒頭のオリエンテーション、研修最後のクロージング(1日のふりかえりと研修のまとめ)の時間を含みます。

回数については、内容や1回当たりの時間(1日実施・2日連続実施など)によりますが多くの場合において2回~6回の範囲内です。

基本的にアクションラーニング形式(学び・気づきを職場実践し、現実の問題解決を図りながら、さらなる学習・力量強化を図る方式)での実施となります。

よって開催間隔は1ヵ月~1ヶ月半程度を標準としています。

まず、ご相談をいただいた後、管理職の方々の状況、チーム運営(部門・部署)状況、貴社組織風土、今後の経営方針、そして研修に対するご要望をヒアリングさせていただいた後、私共の方から研修内容のご提案を行います。

その内容を叩き台として、課題解決の優先度や制約などを踏まえて、詳細研修設計を行い、基本的に実施していくことになります。

ただ、第1回などの初期段階の状況によっては、プログラム進行途中で成果をより向上させていくためにご相談しながら臨機応変に内容を変えるケースもあります。

人間は忘れる動物です。

また、慣性の法則が働き、長年培ってきた習慣ともいえる対人スタイルに戻ってしまうことも生じます。

こうした点から、一通りのプログラム終了後にフォローアップの機会をつくり、以前に確認したことを思い起こしながらネジ巻きを行うのは有効です。

さらに言えば、同じプログラムを受講したメンバーの中で、飛躍的な成果を上げている。見識レベルがかなり上がり発言内容が変わっている。

このような方々が一定レベルおられます。

この変化をした方から他メンバーが刺激を受けて、さらなる行動変容が生まれます。

具体的な形式としては、半年・1年後に、一堂に会して1日もしくは2日間の研修を行うという方法があります。

また、一堂に会するのが難しい場合は、4~5人程度1組のグループ単位で集まり、研修プログラム終了後から活動内容を報告しながら、よりチーム・マネジメント力を強化するための課題・方策を相互支援形式で話し合う方法もあります。

こちらは弊社の講師が伺うのではなく、人事部門の方々がファシリテーターとして参画されればよいでしょう。

もちろん可能です。

研修の中に受講生同様に参画されるのはご遠慮願いますが、対面形式であれば後方に席を用意してオブザーバー参加いただきます。

場合によっては、その時々のワークを複数のオブザーバーがおられれば、受講生同様に実施いただくこともあります。

研修受講生の職場での支援を考慮すれば、私共としては参加人数などの問題はありますが、積極的に参加いただきたいというスタンスです。

研修実施までの流れ

-

1st問い合わせフォームより弊社へご連絡

-

2nd弊社担当者より面談依頼のご連絡

-

3rd①課題認識・研修に関するご要望ヒアリング

(場合によっては、受講予定者との面談を実施する場合があります)

※必要に応じて、守秘義務契約をこの時点で締結することも可能です

②研修実施の方向性提示 -

4th研修企画書作成(弊社作業)

-

5th企画書説明~質疑応答~ブラッシュアップ対話

※必要に応じて修正企画書を作成~ご提示 -

6th研修実施合意

その他の管理職研修

「主要ラインナップ」

-

管理職パフォーマンス向上プログラム

- 自社独自の「管理職」期待役割の策定~理解促進

- 自社管理職(課長層)に求められるマネジメント技術・見識学習

- アクション・ラーニング(学びの実践プログラム) など

-

360度リーダーシップ研修

- 多面(360度)評価アンケート実施:本人・上司・同僚・部下

- マインドセット改善プログラム(前期研修)

- 職場実践

- リフレクション&アクション(後期研修) など

-

ジュニアボード・プログラム(次世代リーダー育成プログラム)

- 外部環境変化予測(先行管理事項の探索)

- 歴史・現状分析(成長ドライバー:機能させるべき自社の強み)

- 中長期ビジョンもしくは戦略(既存事業深化・新規事業探索)策定

- 経営陣対話~検討事項の推進 など

-

結節点機能向上プログラム

- 成功の循環モデル解説

- インテグレーション・ワーク(上位者との未来・現状課題対話)

- 自部門・自部署の課題言語化~全体共有~連携検討ワーク

- 部下への方針浸透策検討 など

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ・ご相談をご希望の方は下記のフォームをご利用ください。

なお、出来る限り早急に折り返しご連絡差し上げるように努めておりますが、内容によってはご連絡差し上げるまでに数営業日いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0120-370-772

0120-370-772